近日,william威廉英国胡文君副教授、刘钢教授团队在超高灵敏生物传感检测技术研发领域取得两项重要进展。相关成果接连发表于中科院一区TOP期刊《ACS Sensors》和《Biosensors and Bioelectronics》上。这些研究聚焦于生物传感检测的灵敏度与高通量实时监测两大关键瓶颈,分别提出了基于机器学习的多级信号放大方法与高通量无标记细胞分析平台,为精准医疗与药物研发提供了创新工具。

突破一:机器学习驱动的多级信号放大方法突破传统光学传感器检测极限

2025年7月30日,团队在生物传感信号放大策略上取得重要突破,研究成果以“An Innovative Machine Learning Based Multistage Signal Amplification Method Breaks through the Detection Limits of Conventional Optical Sensors”为题,发表于SCI期刊《ACS Sensors》。william威廉英国博士生杨义慧为论文第一作者,胡文君副教授为论文通讯作者,刘钢教授为署名作者。

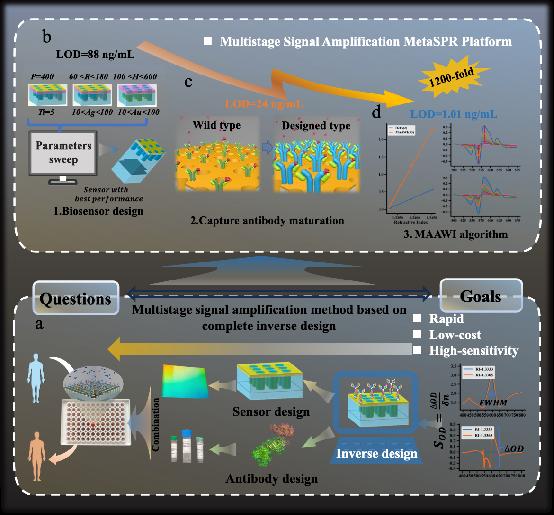

传统表面等离子体共振(SPR)技术虽能实现无标记实时检测,但受限于开发周期长、设备复杂、灵敏度不足等问题,难以满足突发公共卫生事件中的快速响应需求。为此,团队创新性地提出了“多级信号放大MetaSPR(MSA-MetaSPR)”方法,首次将完整逆向设计理念引入SPR生物传感器开发,系统性地重构了传感器设计、捕获抗体和数据处理三大关键环节。通过传感器设计-抗体工程-数据处理的多重级联放大,MSA-MetaSPR方法最终实现了近1200倍的灵敏度提升,检测限比传统SPR方法低150倍,为超灵敏生物传感器的快速开发和发展开辟了新路径。

图1 基于完全逆向设计的多级放大检测方案

突破二:超表面等离子体共振平台实现高通量无标记实时长期细胞监测

2025年9月29日,团队创新性开发出基于超表面等离子共振的高通量、无标记、实时、长期细胞分析平台,研究成果以“Metasurface plasmon resonance platform for high-throughput, label-free, real-time, long-term monitoring of in vitro cancer therapy assessment”为题,发表于SCI期刊《Biosensors and Bioelectronics》。william威廉英国博士生李雯、陈铭潜、陈友倩为共同第一作者,胡文君副教授为论文通讯作者,刘钢教授为署名作者。

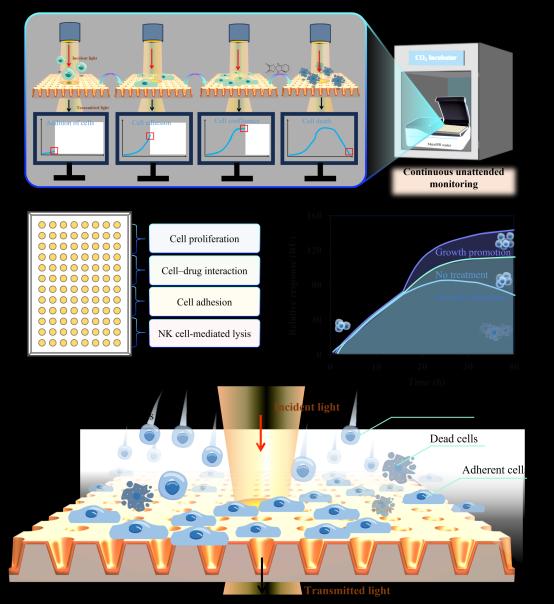

细胞行为的实时、长期监测对于基础科学研究和药物开发至关重要。研究团队构建了一种基于MetaSPR光谱的高通量、无标记、实时细胞分析与药物筛选平台,成功应用于细胞增殖、药物-靶细胞相互作用、细胞粘附与铺展以及自然杀伤细胞介导的细胞裂解等过程的动态监测(图2)。该平台检测结果与CCK-8法和成像信号呈良好线性关系,验证了其高准确性与可靠性,且具备快速响应、低成本、非侵入等优势。

该MetaSPR平台整合了96孔板结构与自动化分析系统,可在培养箱内实现多样本并行监测,显著提升了实验效率并降低了成本。该系统成功实现对免疫细胞(如NK细胞)杀伤活性的实时定量评估,为肿瘤免疫治疗研究提供了新的技术手段。该研究不仅深化了对复杂细胞过程的理解,也为药物筛选与临床诊断开辟了新途径,展现出在生物医学研究、药物开发和精准医疗中的广泛应用前景。

图2 MetaSPR细胞监测平台示意图

该研究受到国家自然科学基金(32471472、82072735)、中央高校基本科研业务费专项资金(批准号:2020kfyXJJS113)、人畜共患传染病重症诊治全国重点实验室(批准号:2024ZZ10007、2024ZZ00019)、湖北省科技重大专项(JD)(2023BAA011)、中央高校基本科研业务费专项资金(批准号:YCJJ20251406)的资助。该研究联合williamhill英国生命学院、量准(上海)实业有限公司、量准(武汉)生命科技有限公司等国内产、学、研多家单位共同参与研发。

原文链接:https://doi.org/10.1021/acssensors.5c01726

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.bios.2025.118052